L’eredità che Lorenzo Lotto lascia a Bergamo è ancora oggi sotto gli occhi di tutti noi ed è un qualcosa di meraviglioso: ancora ricordo l’emozione che ho provato quando sono entrata nella chiesa di San Bartolomeo e ho ammirato la Pala Martinengo per la prima volta. Anni passati a studiarla sui libri di storia dell’arte, osservare con attenzione i santi rappresentati, i loro abiti e le loro movenze non possono eguagliare l’ammirazione diretta di questo grandissimo dipinto. Secondo me il lascito del pittore veneziano non va considerato solo come qualcosa che possiamo vedere con i nostri occhi: non le tarsie, non le pale d’altare sparse per le chiese della città o gli affreschi a Trescore, no. Il lascito

|

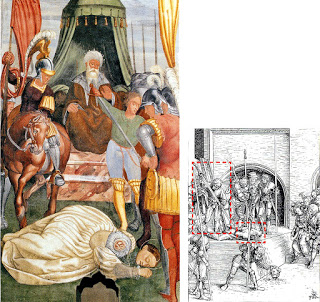

| Decollazione di santa Caterina, da Lucas Cranach il Vecchio |

del Lotto sta anche nel linguaggio dei pittori che hanno avuto modo di formarsi quando l’artista era in città, come Agostino Facheris o il già conosciuto Gerolamo Colleoni. E’ proprio questo il senso della serie di conferenze iniziata oggi a Lallio nella chiesa di San Bernardino ed intitolata Sulle orme di Lorenzo Lotto: oggetto di studio è la decorazione delle cappelle laterali realizzata da Gerolamo Colleoni nel 1532 e dell’influenza che ha avuto su di lui il grande pittore veneziano.

Leggendo il suo catalogo, lo troviamo spesso impegnato sia in

|

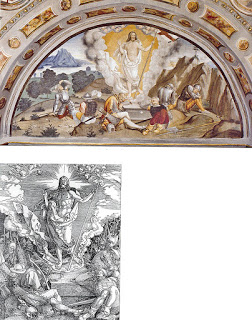

| Resurrezione, da Albrecht Duerer. |

committenze pubbliche sia in alcune private, come ad esempio gli affreschi perduti della Loggia Nuova e della Camera del Podestà a Bergamo e la tela del monumento sepolcrale del vescovo Luigi Tasso nella chiesa di Santo Spirito. Chi sono stati i committenti di Lallio?

I prossimi incontri si terranno sempre nella chiesa di San Bernardino in queste date:

- mercoledì 15 febbraio alle ore 21.00

- sabato 18 febbraio alle ore 15.30

- domenica 26 febbraio alle ore 21.00

Accorrete numerosi!!!

|

| Presentazione del vescovo Tassi alla Vergine, con sant’Antonio da Padova e sant’Agostino, Gerolamo Colleoni, 1531, chiesa di Santo Spirito, Bergamo |

Prima di concludere però, vorrei dire la mia sulla Presentazione alla Vergine del vescovo Tassi con sant’Antonio da Padova e sant’Agostino. Questa tela, realizzata per il monumento funebre del vescovo Luigi Tasso nel 1531, viene talvolta attribuita al pittore bergamasco Agostino Facheris, presente in Santo Spirito come aiutante di Andrea Previtali nel suo polittico. Io ritengo che quest’ultima attribuzione sia del tutto errata perché se confrontiamo questo dipinto con la pala di Sant’Erasmo, realizzata dal Colleoni per la chiesa omonima in Borgo Canale ed oggi in Carrara, è facile notare che il viso del vescovo Tasso e quello del vescovo Erasmo da Formia sono molto simili. Inoltre anche i visi delle due Vergini rappresentate si assomigliano molto: l’ovale è lo stesso, inoltre le teste sono inclinate ed in entrambi i casi gli occhi non guardano in modo diretto né gli altri personaggi del dipinto né gli spettatori al di fuori della tela. Le rappresentazioni, di chiara matrice lottesca, sono ambientate in luoghi aperti e bucolici e, nel caso della tela di Santo Spirito la composizione ricorda la perduta Madonna di Albinea di Correggio, dipinto giunto a noi grazie a copie, realizzato nel 1517. Sostengo quest’idea perché oltre all’ambientazione delle narrazioni (questa è un’opera “lottesca” del grande pittore emiliano), le sante Maria Maddalena e Lucia hanno una posa che viene ripresa dal Colleoni nella sua tela: il vescovo Tasso è inginocchiato come la Maddalena, mentre sant’Agostino è in piedi come santa Lucia e la Vergine si trova in entrambi i casi al centro della scena. Solamente coincidenze? Non saprei: di certo sarebbe bello capire se davvero il Colleoni aveva avuto modo di conoscere la pittura di Correggio e se ne era rimasto influenzato… la ricerca continua!